2024/10/17/06. 勤怠管理の法律

「法定四帳簿」とは?記入事項や保存期間を解説

労働関係の書類の中には、法律によって作成・管理が義務付けられているものがあります。

こうした「法定帳簿」は、適切に保管されていない場合、処罰の対象となることもあります。

今回はそのような書類の中でも、「法定四帳簿」と呼ばれる、労働基準法やその施行規則によって作成・管理が義務付けられた書類の記入事項と保存期間について説明します。

※ 本記事は、下記の記事の増補改訂版です。

→「法定三帳簿(労働者名簿,賃金台帳,出勤簿)の記入事項と保存期間」

かつては「法定三帳簿」という用語が使われていましたが、近年の法改正で対象となる帳簿が増えたことで、「法定四帳簿」という表現も見られるようになっています。

法定四帳簿とは

法定四帳簿とは労働基準法で作成・管理が義務付けられた①労働者名簿、②賃金台帳、③出勤簿、④年次有給休暇管理簿の4つの帳簿の総称です。

| 帳簿名 | 概要 |

|---|---|

| 労働者名簿 | いつからいつまで、どのような従業員を雇ったかを記録する |

| 賃金台帳 | 各従業員がどのくらい働いたのか、給与をいくら支払ったのかを記録する |

| 出勤簿 | 各従業員がいつからいつまで、どのくらい働いたのかを記録する |

| 年次有給休暇管理簿 | 各従業員が年次有給休暇をいつどのくらい付与されて、いつ取得したかを記録する |

①労働者名簿

労働者名簿は、労働基準法第107条によって作成が義務付けられています。

(労働者名簿)

第百七条

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

②賃金台帳

賃金台帳は、労働基準法第108条によって作成が義務付けられています。

(賃金台帳)

第百八条

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅延なく記入しなければならない。

③出勤簿

出勤簿については、この名称が労働基準法に明記されているわけではありません。しかし、一般に労働基準法施行規則第54条の内容などから、作成が必要とされています。

第五十四条

使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。

一 氏名

二 性別

三 賃金計算期間

四 労働日数

五 労働時間数

六 法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数

七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額

八 法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額

さらに、2017年に策定された厚生労働省の通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、後述する労働基準法第109条に基づき、出勤簿やタイムカードを保存しなければならないことが明記されました。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

(5)労働時間の記録に関する書類の保存

使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働

時間の記録に関する書類について、労働基準法第 109 条に基づき、3年間保存し

なければならないこと。

このガイドラインについては、以下の記事に詳しく説明されています。

労働時間の適正な把握方法とは?「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の解説

④年次有給休暇管理簿

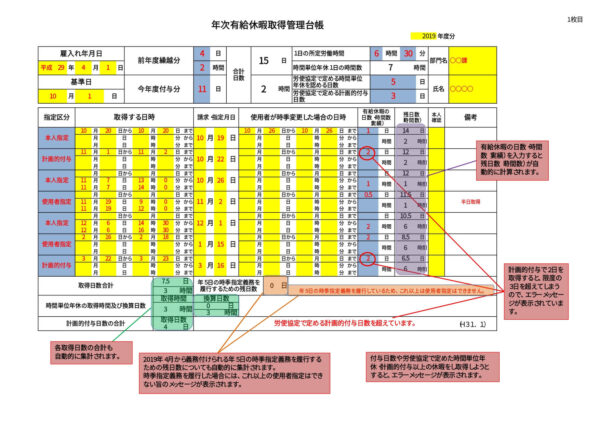

年次有給休暇管理簿は、各従業員の年次有給休暇(いわゆる「有休」または「年休」)の付与や取得の状況を記録するための書類です。

年次有給休暇の略称に合わせて、「有休管理簿」や「年休管理簿」と短く呼ばれることもあります。

労働基準法が改正され、一定の条件を満たす場合には年次有給休暇を年に5日取得させなければならないという取得義務が2019年から導入されました。

これに合わせて、そもそもの付与や取得の状況を記録するための書類の作成・保存も同時に義務づけられました。

第二十四条の七

使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。

年次有給休暇やその取得義務についての詳細は、下記の記事をご参照ください。

「年次有給休暇とは|入社から付与、退職まで法律を具体的に解説」

「有給休暇の年5日取得義務とは?管理のポイントや対策を解説」

法定四帳簿の提出が必要になるケース

また、法定四三帳簿は、保管が義務付けられているほか、実際に提出が必要になるケースがあります。具体的には、労働基準監督署による監査の際に提出を求められることがあります。

第百一条

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

上記のほか、従業員が離職する際の失業保険の申請時や、健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額変更届の手続きの際に、出勤簿の提出が求められることがあります。

法定四帳簿の記入事項

①労働者名簿は、従業員の入社時に一人一枚作成され、変更があるごとに改訂されます。

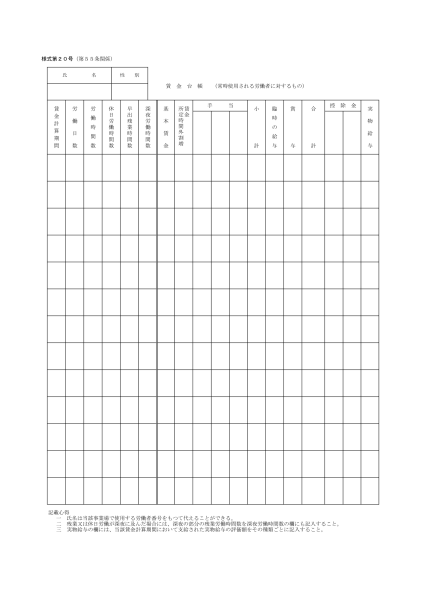

②賃金台帳や④年次有給休暇管理簿は様式にもよりますが、一般的には各従業員につき一年一枚作成されます。

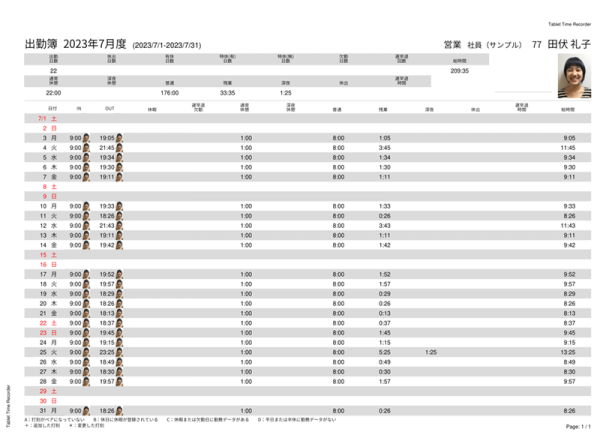

③出勤簿は従業員ごとに一か月一枚作成されます。

各帳簿の様式例

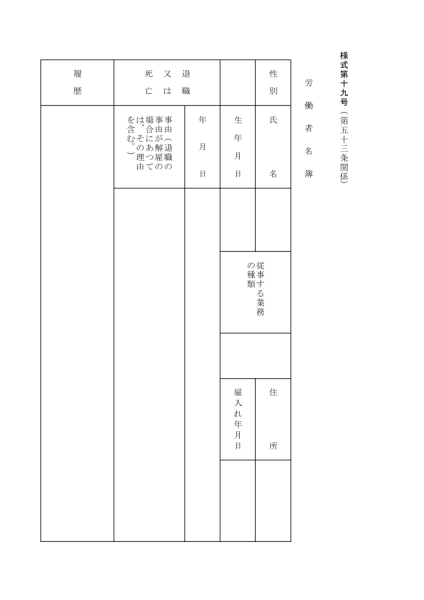

①労働者名簿と②賃金台帳については、厚生労働省のホームページで様式の例が公開されています。

③出勤簿は、タブレット タイムレコーダーでは以下のようなフォーマットで出力されます。

④年次有給休暇管理簿についても、各都道府県の労働局などから公開されている様式の例があります。たとえば、福井労働局からは以下のような例が公開されています。

各帳簿の記入事項

各帳簿には、以下の事項を記入する必要があります。

| 帳簿 | 記入事項 |

|---|---|

| 労働者名簿 (労働基準法第107条および施行規則第53条(後述)) |

|

| 賃金台帳 (労働基準法第108条および施行規則54条) |

|

| 出勤簿 |

|

| 年次有給休暇管理簿 |

|

第五十三条

法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

一 性別

二 住所

三 従事する業務の種類

四 雇入の年月日

五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)

六 死亡の年月日及びその原因2 常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。

法定四帳簿の保存期間

法定四帳簿の保存期間は?

法定四帳簿は、5年間の保存が義務付けられています。

第百九条

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

第二十四条の七

使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。

ただし、当分の間は経過措置として3年間に据え置かれています。

第百四十三条

第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。

第七十一条

第十七条第二項、第二十四条の二の二第三項第四号、第二十四条の二の二の二、第二十四条の二の三第三項第四号、第二十四条の二の三の二、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)、第二十四条の七及び第三十四条の二第十五項第四号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。

経過措置の間は各帳簿とも労働法上の保存期間は3年間ですが、労働基準法第115条により退職金請求の時効が5年と定められているため、退職金の支払いに疑義が生じた場合に備えて、5年間保存することが望ましいです。

(時効)

第百十五条

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

※退職手当以外の賃金の請求権は、当分の間は経過措置として3年間

なお、賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねる運用をしている会社もありますが、その場合は源泉徴収簿の保存期間が7年であるため、7年間の保存が必要になります。

保存の方法は?

法定四帳簿は、いずれも紙面での作成・保管が義務付けられているわけではありません。

上述の必要な記入事項を記載している、必要なときにただちに提出できる、長期に渡って保存できるといったいくつかの要件を満たせば、PCなどでの電子データでの保存でも問題ないとされています。

違反した場合の罰則は?

①労働者名簿・②賃金台帳・③出勤簿の3つについては、この保存期間の義務に違反した場合の罰則規定も設けられています。保存期間を守らず廃棄したり紛失したりした場合、労働基準法第120条によって30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

第百二十条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者

④年次有給休暇管理簿は上には当たらず、作成・保存の義務を怠ったからといってただちに罰則が科されるわけではありません。ただし、年次有給休暇の取得義務に違反した場合には、そのことによって雇用主側に罰則が科されることがあります。

保存期間の起算日は?

法定四帳簿の保存期間はいずれも5年間(経過措置の間は3年間)ですが、帳簿によって「どの時点から5年(3年)か」という起算日が異なるので注意が必要です。保存期間の起算日は、労働基準法施行規則第56条で定められています。

①労働者名簿・②賃金台帳・③出勤簿については、保存期間の起算日は、労働基準法施行規則第56条で定められています。

第五十六条

法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。

一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日

二 賃金台帳については、最後の記入をした日

三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日

四 災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日

五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日2 前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日が同項第二号又は第五号に掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とする。

3 前項の規定は、第二十四条の二の二第三項第二号イ及び第二十四条の二の三第三項第二号イに規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの記録、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)に規定する議事録、年次有給休暇管理簿並びに第三十四条の二第十五項第四号イからヘまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録について準用する。

出勤簿は、5番目の「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に該当します。また、「完結の日」は個別の出勤簿の期間における労働者の最後の出勤日のことを指します。

④年次有給休暇管理簿については、保存期間の起算日は、付与から1年間の期間の満了した日になります(上記の、労働基準法施行規則第24条の7に基づく)。

まとめ

各書類の保存期間と起算日をまとめると、以下のようになります。

| 帳簿 | 保存期間 | 起算日 |

|---|---|---|

| 労働者名簿 | 5年間(当分の間は3年間) | 労働者の死亡、退職、解雇の日。 |

| 賃金台帳 | 5年間(当分の間は3年間) (源泉徴収簿を兼ねる場合、法定申告期限から7年間) |

最後に記入をした日。

たとえば、2024年末日に記入した賃金台帳は、2029年の末日まで保存しなければならない。 |

| 出勤簿 | 5年間(当分の間は3年間) | その労働者の最後の記録日。 ただし、それより賃金支払期日が遅い場合は賃金支払期日。 たとえば、2024年11月の出勤簿でその従業員が末日まで在籍しているなら、2029年11月の末日まで保存しなければならない。 |

| 年次有給休暇管理簿 | 5年間(当分の間は3年間) | 年次有給休暇の付与から1年間の期間の満了後。

たとえば、2024年10月1日に付与した場合、期間の満了は2025年9月末日なので、2030年9月末日まで保存しなければならない。 |

タブレット タイムレコーダーを利用した出勤簿の管理

①労働者名簿や②賃金台帳、④年次有給休暇管理簿はそれほど量は多くなりませんが、③出勤簿は毎月全員分が作成されるため、人数によっては非常に量が多くなります。たとえば従業員が20人勤務していれば、5年間で1,200枚も作成されることになります。これだけの量の出勤簿を手書きで作成したり、エクセル(Excel)のテンプレートにデータを手入力するのは大変です。このようなときは、勤怠データから出勤簿を自動生成する仕組みがあると便利です。

タブレット タイムレコーダーでは、勤怠データが残っていれば何年でも過去にさかのぼって出勤簿を出力することができます。また、出勤簿を紙で保管するのではなく、毎月PDF形式のファイルを出力してPCに保存しておくといった運用も可能です。

出勤簿の出力機能については「タブレットタイムレコーダーの機能」、操作方法については、「とりあえずやってみよう!5. 外部ストレージと連携する」もご覧ください。

法定四帳簿の記入事項と保存期間について解説しました。労働関係の書類の保管方法や保管期間について調べている方のお役に立てれば幸いです。

こちらの記事もおすすめです

(最終更新:2024/10/17)