2024/10/17/06. 勤怠管理の法律

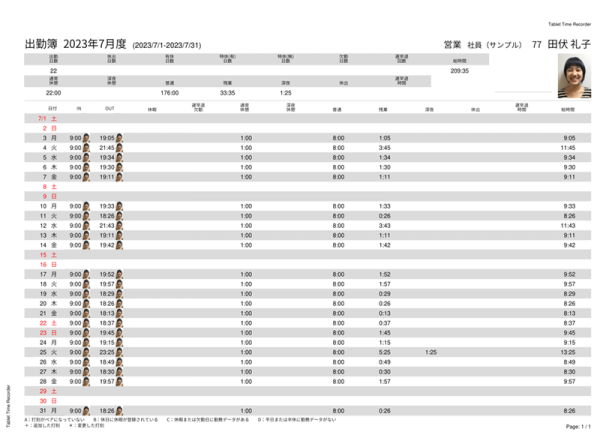

「法定四帳簿」とは?記入事項や保存期間を解説

労働関係の書類の中には、法律によって作成・管理が義務付けられているものがあります。

こうした「法定帳簿」は、適切に保管されていない場合、処罰の対象となることもあります。

今回はそのような書類の中でも、「法定四帳簿」と呼ばれる、労働基準法やその施行規則によって作成・管理が義務付けられた書類の記入事項と保存期間について説明します。

※ 本記事は、下記の記事の増補改訂版です。

→「法定三帳簿(労働者名簿,賃金台帳,出勤簿)の記入事項と保存期間」

かつては「法定三帳簿」という用語が使われていましたが、近年の法改正で対象となる帳簿が増えたことで、「法定四帳簿」という表現も見られるようになっています。